Zahllose Briefe, Emails und Päckchen haben uns erreicht, darin finden sich erschütternde Geschichten, aber auch Kurioses. Eine kleine Auswahl von Erzählungen unserer Leser.

Stuttgart - Der Erste Weltkrieg jährt sich 2014 zum hundertsten Mal, und unsere Leser haben einiges zu berichten von der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“.

Der vermeintliche Deserteur

„Als 17Jährigerwurde mein Vater eingezogen“, schreibt unsere Leserin Christel Techt aus Stuttgart. „Bei einem Einsatz als Melder fand er erst nach einigen Tagen wieder zu seiner Einheit zurück.“ Beileibe keine Seltenheit auf den Schlachtfeldern von Verdun und Ypern oder den Kraterlandschaften an der Somme, die Tag für Tag von tausenden Geschützen umgepflügt wurden und über denen ständig Pulverdampf und Giftgaswolken waberten. Doch seine Vorgesetzten kümmert das wenig, sie bezichtigen den jungen Mann der Fahnenflucht. „Und darauf stand die Todesstrafe“, erzählt die Stuttgarterin. Doch das Erschießungskommando bleibt ihrem Vater erspart. Ein Zufall rettet ihm das Leben. „Zu der Zeit stand dort eine Kanone, die an die Front sollte, aber defekt war. Niemand konnte sie reparieren.Mein Vater, handwerklich ein Tausendsassa,meldete sich und setzte sie instand.“ Dafür habe er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erhalten. „Den Ersten Weltkrieg hat mein Vater überlebt“, schreibt Christel Techt weiter, „den Zweiten leider nicht mehr“.

Verschüttet vor Verdun

Die Hölle von Verdun ist bis heute das Sinnbild für die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, in denen Tausende Soldaten wegen ein paar Metern Geländegewinns geopfert wurden. Auch der Schwiegervater von Leserin Wilma Eisenmann aus Stuttgart lag vor Verdun im Schützengraben – und entkam dem furchtbaren Gemetzel nur knapp. Während der neun Monate dauernden Kämpfe sei eine Granate neben ihrem Schwiegervater explodiert und habe ihn und seine Kameraden verschüttet, schreibt Wilma Eisenmann. „Er erzählte oft, dass über ihm ein Kamerad lag, er aber trotzdem alles hören konnte.“ Seine Kameraden hätten angefangen, die Verschütteten auszugraben. Als sie auf den Soldaten über Eisenmann stießen und erkannten, dass dieser tot war, hörte der Verschüttete, wie einer der Soldaten sagte: „Es hat keinen Sinn mehr weiterzugraben. Die sind alle tot.“ Dann hörte er die Stimme seines Freundes Paul: „Ich grabe weiter, bis ich Ernst gefunden habe.“ Eisenmann kam mit dem Leben davon,doch Splitter im ganzen Körper blieben. Bis zu seinem Tod 1965 habe er Schmerzen gehabt, erinnert sich unsere Leserin.

Auf des Messers Schneide

„Mein Urgroßvater Robert Knittel wurde 1895, fast genau 100 Jahre vor mir, in Untertürkheim geboren. Er wuchs in Schönaich auf und war der Älteste von zwölf Geschwistern. Sein Vater war Betriebsleiter bei der Firma Werner und Müller Strickwarenfabrik in Schönaich. Deshalb erlernte auch Robert den Beruf des Strickmaschinenmechanikers“, schreibt Amelie Knittel. „Mit 19 Jahren wurde mein Urgroßvater zum Militär eingezogen, verlobte sich aber noch vorher mit meiner Urgroßmutter Anna.“ Nach der Ausbildung ging es auf die Schlachtfelder der Champagne, wo Knittel durch einen Granateneinschlag schwer verletzt wurde. Seine Kameraden hätten ihn erst nach sechs Stunden gefunden – schwer verletzt, mit aufgerissener Schädeldecke, schreibt seine Urenkelin. „Man wusste nicht, ob er überleben würde. Deshalb kam er vom Feldlazarett direkt in die Universitätsklinik nach Tübingen, wo er fast ein ganzes Jahr lag,bis er wieder nach Hause konnte. Für ihn war der Krieg damit zu Ende.“Robert und Anna heirateten im Mai 1921 und zeugten sechs Söhne. Robert arbeitete weiterhin in der Strickwarenfabrik, war jedoch stark beeinträchtigt und litt immer wieder unter Anfällen. „Doch damit war das Kriegselend für die Familie nicht zu Ende. Vier der sechs Buben wurden im Zweiten Weltkrieg eingezogen, nur zwei kehrten zurück.“

OP-Schwester in Flandern

Das wahre Gesicht des Krieges zeigt sich in den Lazaretten, wo die verstümmelten Helden wieder zusammengeflickt werden müssen oder elend zugrunde gehen. Helene Elsenhans erlebt das Grauen und die markerschütternden Schreie der Verwundeten als Krankenschwester hautnah mit. Ihr Neffe Ulrich Planck aus Stuttgart hat uns Auszüge aus ihren Erinnerungen geschickt. In einem Brief vom 12. Februar 1915 zitiert sie aus einem Gedicht – „Es quatscht in Schuh und Socken, der Dreck spritzt bis zum Ohr. Das Einz’ge, was noch trocken, sind Kohle und Humor“ –, das den Galgenhumor an der Front widerspiegelt. Drei Monate später wird sie in das Feldlazarett Staden nördlich von Ypern versetzt. „Damit war es aus mit lustig“, schreibt Planck. Der nächste Brief klingt schon deutlich gedämpfter. „Jetzt weiß ich,was Krieg heißt“, schreibt sie am 7. Mai an ihre Mutter, fünf Tage später schildert sie ihren Alltag: „In Staden angekommen, ging ich in mein Zimmer, zog mich um und arbeitete sofort im Operationssaal bis nachts um 12 Uhr. Eine Operation nach der andern . . . und das bis gestern ohne Pause. So kann es nicht weitergehen. Da ist man körperlich und geistig ganz kaputt.Und das sind Verwundungen, da machst Du Dir gar keinen Begriff. Da einen Arm amputieren, dort ein Bein, da Schädelmeiselungen, dort Löcher im Bauch und Rücken. Ganz, ganz fürchterlich! Und es gehen eben doch viele ein. Gestern waren es wieder 17, die gestorben sind“, schreibt sie. „Die Verwundeten kommen an. Liegen auf Tragbahren im Hof herum, oft zwölf Stunden. Wir arbeiten zu acht im Operationssaal.Da geht’s rein, raus, rein, raus. Dazwischen werden wieder Tote weggetragen. Unaufhörlich Kanonendonner, immer wieder Fliegerbeschießung über uns. Fortwährend ziehen Kolonnen und Soldaten hinaus und herein – und dazu der herrliche Frühling und die blühenden Bäume und dazwischen zerschossene Häuser und Ruinen . . .Es ist traurig. Und manchmal bekommt man eine solche Wut über den ganzen Krieg und all das viele Elend.“

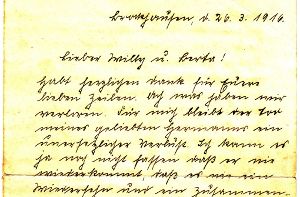

Brief einer Kriegswitwe

Dietlind Schulte aus Urbach hat uns einen Brief ihrer Großmutter Marie aus dem Jahre 1916 geschickt, in dem diese auf ein Kondolenzschreiben antwortet. „Sie hatte erfahren müssen, dass ihr Mann bei Verdun gefallen war. Für eine junge Frau von 26 Jahren mit einem zweijährigen Sohn war das in der damaligen Zeit eine Katastrophe; ihr Mann war Lehrer gewesen, aber aufgrund seines kurzen Berufslebens war mit einer üppigen Rente nicht zu rechnen. Und vom Eisernen Kreuz als Dank des Vaterlandes konnte man weder Essen kaufen noch das Studium des Sohnes bezahlen“, berichtet Dietlind Schulte. „Ach was haben wir verloren“,heißt es in dem Brief ihrer Großmutter.„Für mich bleibt der Tod meines geliebten Hermanns ein unersetzlicher Verlust. Ich kann es ja noch nicht fassen, dass er nie wieder kommt, dass es nie ein Wiedersehen und ein Zusammenleben für uns mehr gibt.Wie hatte man es sich so schön schon ausgemalt, wenn endlich das Wort Friede erscholl und wir dann unsern lieben Vater wieder halten, damit er immer bei uns bliebe und nie wieder hinaus in Not und Elend brauchte. Und wie ganz anders kommt es nun, wenn die Siegerheimkehren mit Eichen und Lorbeer geschmückt, dann stehen wir abseits und warten vergebens.“ Es bestehe ja kein Zweifel, dass er nicht mehr sei: „Am Freitag schrieb mir noch jemand ausführlich über den ganzen Hergang. Der hatte gleich neben Hermann gestanden. Ein Granatsplitter hat ihn am Hinterkopf getroffen. Er sei dann rücklings zusammengebrochen. Er hat kein Wort mehr gesagt. Nur noch einige Atemzüge. Die Lippen seien gleich blau gewesen, und Leichenfarbe in sein Gesicht getreten.“ Sobald es möglich sei, werde sie sein letztes Ruheplätzchen aufsuchen, schreibt die Großmutter. „Das wird ja ein Gang zum Herzbrechen werden. (. . .) Unser Lebensinhalt wird nun nur noch ein Heimweh, ein Sehnen sein, auch dort hinzukommen, wo er ist, wo es kein Leid und keine Trennung mehr gibt.Da wird unser Glück dann vollkommen sein.“